von Julia Glitzner

Aufbauend auf dem Beitrag Lebenserwartung und Sterbealter in Wien will dieser Text einen vertiefenden Einblick in die Methodik hinter der Lebenserwartung geben, Ursachen für abweichende Ergebnisse aufzeigen und gängige Missverständnisse aufklären. Die Lebenserwartung bei der Geburt gilt als zentrale Kennzahl zur Beschreibung der Sterblichkeit und des Gesundheitszustands einer Bevölkerung. Die Berechnung basiert auf sogenannten Sterbetafeln, einem ursprünglich aus der Versicherungsmathematik stammenden Instrument, um Risiken und Prämien auf Basis altersspezifischer Sterberaten zu berechnen.

Die Lebenserwartung auf Basis von Sterbetafeln

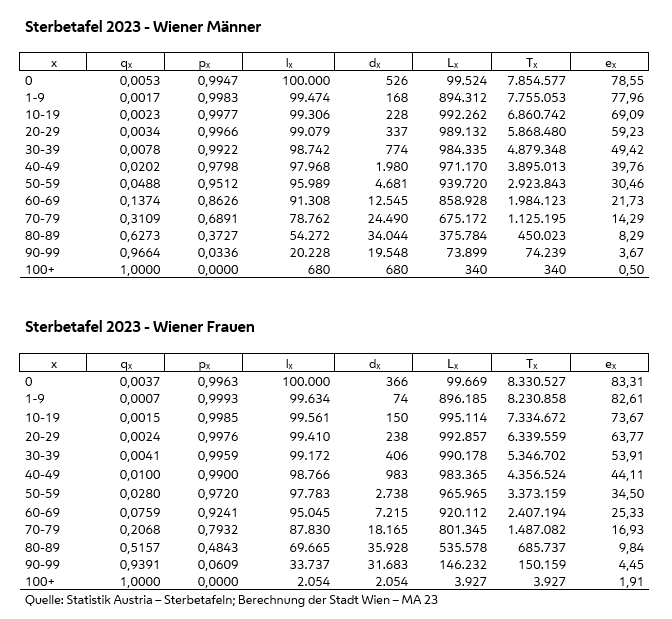

Die (Perioden-)Lebenserwartung spiegelt das Sterbegeschehen innerhalb einer bestimmten Bevölkerung und einem bestimmten Zeitraum wider. Die Grundlage zur Berechnung bilden Sterbetafeln (siehe Glossar), in denen altersabhängige Sterblichkeitsrisiken erfasst werden. Für deren Erstellung werden einerseits die durchschnittliche Bevölkerungszahl und andererseits die registrierten Sterbefälle benötigt. Zumeist erfolgt dabei eine Differenzierung nach Geschlecht, mitunter auch nach weiteren Merkmalen wie Bildungsstand oder Herkunft. Aus den altersspezifischen Sterberaten (Mx), die das Verhältnis von Todesfällen zur mittleren Bevölkerungszahl beschreiben, lässt sich die Sterbe- (qx) bzw. Überlebenswahrscheinlichkeit (px) für jedes Alter ableiten.

Hintergrund: Perioden- vs. Kohorten-Lebenserwartung

- In diesem Beitrag steht die Perioden-Lebenserwartung im Fokus, die aus aktuellen altersspezifischen Sterberaten berechnet wird. Im Unterschied dazu beschreibt die Kohorten-Lebenserwartung rückblickend die tatsächliche Lebenserwartung eines Geburtsjahrgangs, nachdem diese Kohorte im Laufe der Zeit verstorben ist.

Ausgehend von einer hypothetischen Kohorte, üblicherweise mit 100.000 Lebendgeborenen (auch Radix genannt), wird unter Annahme konstanter, aktueller altersspezifischen Überlebenswahrscheinlichkeiten (px) ermittelt, wie viele Personen bis in jedes Altersjahr überleben (lx). Schrittweise entsteht so ein vollständiges Bild des „Lebensverlaufs“ dieses hypothetischen Geburtsjahrgangs bis zur letzten Altersgruppe.

Hintergrund: hypothetische Kohorte und Personenjahre

- In Perioden-Sterbetafeln wird mit einer sogenannten hypothetischen Kohorte gearbeitet. Dabei wird eine fiktive Anzahl an Neugeborenen, meist 100.000, angenommen. Auf diese wird dann das aktuell beobachtbare Sterblichkeitsgeschehen, gemessen anhand der momentanen alters¬spezifischen Sterberaten, angewendet. Die Kohorte durchläuft also modellhaft das Leben unter der Annahme, dass die heutigen Sterberisiken in allen Altersjahren konstant bleiben. Die so gewonnenen Werte spiegeln daher keinen realen Geburtenjahrgang wider, da tatsächliche Personen im Laufe ihres Lebens veränderten und zukünftigen (heute noch unbekannten) Sterbewahrscheinlichkeiten ausgesetzt sind.

Personenjahre: Die kumulierte Lebenszeit aller Personen innerhalb eines Altersintervalls, gemessen in Jahren. Dabei werden unter der Annahme, dass Sterbefälle (dx) meist gleichmäßig über das Jahr verteilt auftreten, auch anteilige Lebensjahre von Verstorbenen berücksichtigt.

Schließlich werden die durchlebten Personenjahre in den Altersintervallen (Lx) über die Altersstufen hinweg summiert (Tx) und auf die ursprünglichen 100.000 Neugeborenen aufgeteilt. Das Ergebnis ist ein Durchschnitt an Lebensjahren, die eine heute geborene Person unter den aktuellen Sterblichkeitsverhältnissen zu erwarten hätte – die Lebenserwartung bei der Geburt (ex).

Die fernere Lebenserwartung

Im öffentlichen Diskurs steht meist die Lebenserwartung bei der Geburt (d. h. im Alter 0) im Fokus. Im Gegensatz dazu beschreibt die fernere Lebenserwartung, wie viele Lebensjahre eine Person statistisch noch zu erwarten hat, nachdem sie ein bestimmtes Alter bereits erreichte. So gibt etwa die fernere Lebenserwartung im Alter von 80 Jahren Aufschluss über die gesundheitliche Situation älterer Menschen. Mithilfe des Lebenserwartungsrechners der Statistik Austria lässt sich die fernere Lebenserwartung individuell ermitteln.

Zwar sinkt die fernere Lebenserwartung mit steigendem Alter, jedoch nicht linear. So betrug 2023 die fernere Lebenserwartung für 70-jährige Frauen in Wien beispielsweise 16,9 Jahre – sie konnten demnach im Durchschnitt ein Alter von 86,9 Jahren erwarten. Die Lebenserwartung bei der Geburt lag hingegen nur bei 83,3 Jahren.

Diese Differenz erklärt sich dadurch, dass Personen, die ein höheres Alter erreichen, frühere Lebensphasen mit höherem Sterberisiko bereits überlebten. Im Schnitt sind sie gesundheitlich stabiler, da sie beispielsweise keine Krankheiten mit tödlichem Verlauf entwickelt haben. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, weitere Jahre zu leben und somit auch die fernere Lebenserwartung. Besonders in historischen Perioden, etwa in Wien bis in die 1980er-Jahre, zeigt sich dieser Effekt deutlich: Die Lebenserwartung bei Geburt lag aufgrund der hohen Sterblichkeit im Säuglings- und Kindesalter deutlich unter jener ab dem ersten Lebensjahr und auch unter der Lebenserwartung in höheren Altersgruppen. Mit dem Rückgang der Sterblichkeit in jungen Jahren haben sich diese Unterschiede im Zeitverlauf zunehmend verringert.

Unterschiedliche Berechnungsansätze

Die Berechnung der Lebenserwartung kann je nach verwendeter Methodik zu abweichenden Ergebnissen führen. So lag beispielsweise die von Eurostat für österreichische Männer im Jahr 2023 ausgewiesene Lebenserwartung bei 79,5 Jahren, während Statistik Austria 79,4 Jahre anführte. Solche Differenzen ergeben sich aus unterschiedlichen Vorgehensweisen im Berechnungsverfahren, unter anderem:

- der Auswahl und Aufbereitung der Bevölkerungs- und Sterbedaten (z. B. Zeitpunkt der Messung, Schätzung des Bevölkerungsmittels),

- der Aggregation der Altersgruppen (einzeln oder zusammengefasst),

- der Anwendung und Art der Glättung der Sterberaten,

- den Verteilungsannahmen für Altersgruppen mit wenigen Sterbefällen, insbesondere in sehr jungen und sehr alten Altersgruppen.

Bei großräumigen Analysen mit hoher Bevölkerungszahl fallen diese methodischen Unterschiede meist nur gering ins Gewicht – wie im genannten Beispiel mit einer Abweichung von 0,1 Jahren. In kleineren geographischen Einheiten oder bei stärker differenzierten Auswertungen, etwa nach Geburtsland, können sie jedoch deutlich größere Auswirkungen haben. Insbesondere in kleinräumigen Analysen, z. B. von Wiener Gemeindebezirken, stellen geringe Fallzahlen eine methodische Herausforderung dar. Die Ergebnisse solcher Auswertungen sollten daher mit Blick auf mögliche statistische Unsicherheiten eingeordnet werden.

Was die Lebenserwartung aussagt

Die jährlich veröffentlichten Lebenserwartungen bei der Geburt werden häufig als Angabe missverstanden, in welchem Alter eine Person statistisch gesehen sterben wird. Diese Interpretation ist jedoch nicht korrekt. Zum einen bezieht sich die Lebenserwartung bei der Geburt ausschließlich auf Neugeborene. Für Menschen in höheren Altersgruppen ist stattdessen die ferne Lebenserwartung relevant.

Zum anderen handelt es sich bei der Perioden-Lebenserwartung um eine rechnerische Fortschreibung, keine echte Prognose. Sie spiegelt den Status quo des Sterbegeschehens wider und geht vereinfachend davon aus, dass die aktuell beobachteten altersspezifischen Sterberaten über das gesamte Leben hinweg konstant bleiben. Diese Annahme ist jedoch wenig realistisch, denn die heutigen Sterberaten sind das Ergebnis vergangener Entwicklungen in Medizin, Gesundheit und Lebensstil. Die tatsächliche Lebensdauer eines Menschen hängt somit von künftigen, derzeit noch unbekannten Veränderungen der Sterblichkeit ab. Da davon ausgegangen wird, dass sich die medizinische Versorgung und Lebensbedingungen größtenteils weiterhin verbessern werden, rechnen Bevölkerungsprognosen in der Regel mit einem weiteren Anstieg der Lebenserwartung, auch wenn die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen ungewiss bleiben.

Fazit

Die Lebenserwartung ist eine wichtige Maßzahl, um das aktuelle Sterblichkeitsgeschehen in einer Bevölkerung zu erfassen und mit anderen Bevölkerungen vergleichbar zu machen. Neben der Lebenserwartung bei der Geburt gibt es auch die fernere Lebenserwartung in höheren Altersgruppen. Beide Werte basieren auf Sterbetafeln, die mit einer hypothetischen Kohorte und der Annahme konstanter Sterberaten arbeiten – zukünftige Entwicklungen werden nicht einbezogen. Je nach Datenlage und Berechnungsmethode können unterschiedliche Ergebnisse entstehen. Da es sich bei der Lebenserwartung um keine echte Prognose handelt, ist die Aussagekraft für einzelne Personen begrenzt.

Glossar

| x | Alter |

| Mx | Sterberaten: Verhältnis von Todesfällen zur mittleren Bevölkerungszahl im Alter x |

| qx | Sterbewahrscheinlichkeit: Wahrscheinlichkeit, das Alter x nicht zu überleben |

| px | Überlebenswahrscheinlichkeit: Wahrscheinlichkeit vom Alter x in die nächste Altersstufe zu überleben. px = 1 – qx |

| lx | Anzahl der Überlebenden bis zum Alter x, ausgehend von z.B. 100.000 Neugeborenen |

| dx | Anzahl der Verstorbenen im Alter x |

| Lx | Durchlebte Personenjahre im Alter x |

| Tx | Gesamtanzahl der durchlebten Personenjahre von Alter x bis zum höchsten Alter |

| ex | Durchschnitt an Lebensjahren, die eine heute geborene Person unter den aktuellen Sterblichkeitsverhältnissen im Alter x zu erwarten hätte |

Weiterführende Informationen

Lebenserwartung und Sterbealter in Wien

Statistik Austria – Sterbetafeln

SchwerpunktanalyseStatistisches Bundesamt – Sterbefälle und Lebenserwartung

Bevölkerungsmonitoring Wien (Wien 1×1)

Altwerden ist noch immer die einzige Möglichkeit, lange zu leben: Über steigende Lebenserwartung und sinkende Sterberaten in Wien und der Welt (Wien 1×1)

Zur Autorin

- Julia Glitzner arbeitet in der Landesstatistik Wien (MA 23).